- 「クラスを用いたBMI値計算プログラム」を作成せよ。

但し、下記の仕様を満たすこと。- メンバ変数は非公開とし、名前、身長、体重、BMI値、理想の体重の変数を含むこと。この他にもメンバ変数が必要な場合は追加してもよい。

- 名前は無記名にも対応すること(cf. デフォルト引数)。このとき,名前として空白文字さえ与ないオブジェクト (インスタンス) を1つ以上作成し,動作を確認すること。

- メンバ関数には、名前、身長、体重をセットおよびその値を返す関数、BMI値、理想の体重値を計算およびその値を返す関数を含むこと。この他にもメンバ関数が必要な場合は追加してもよい。

- 必須のメンバ関数名は下記の通りとすること。これ以外に追加したメンバ関数の名前は任意とする。

- SetName

- Name (名前を返す)

- SetHeight

- GetHeight

- SetWeight

- GetWeight

- CalculateBMI (BMIを計算する)

- BMI (BMIを返す)

- CalculateIdeal (理想体重を計算する)

- Ideal (理想体重を返す)

- 必須のメンバ関数名は下記の通りとすること。これ以外に追加したメンバ関数の名前は任意とする。

- コンストラクタ、デストラクタを使用すること。

- 実行結果として、表1を参考に、名前、身長、体重、BMI値、肥満の判定、理想値での体重、何キロやせると(または太ると)理想値となるか、を表示すること。

- ヒント:実行結果を表示するための関数(またはメンバ関数)を用意するとよい。

- クラスのオブジェクト(インスタンス)を複数個作成し、結果を表示すること。

- クラスの定義は、ヘッダファイルに記述すること(勿論、クラスの実現部は別ファイルにする)。

BMI値

BMI値は、(体重 kg)/(身長 m×身長 m)によって計算される値である。

この値によって以下のような判定となる。

表1 : BMIと肥満の判定

判定 やせ 普通 肥満肥満度1 肥満度2 肥満度3 肥満度4 BMI値 18.5未満 18.5以上25未満 25以上30未満 30以上35未満 35以上40未満 40以上 BMIの理想値は22で、この値のとき最も病気になりにくいとされています。

- メンバ変数は非公開とし、名前、身長、体重、BMI値、理想の体重の変数を含むこと。この他にもメンバ変数が必要な場合は追加してもよい。

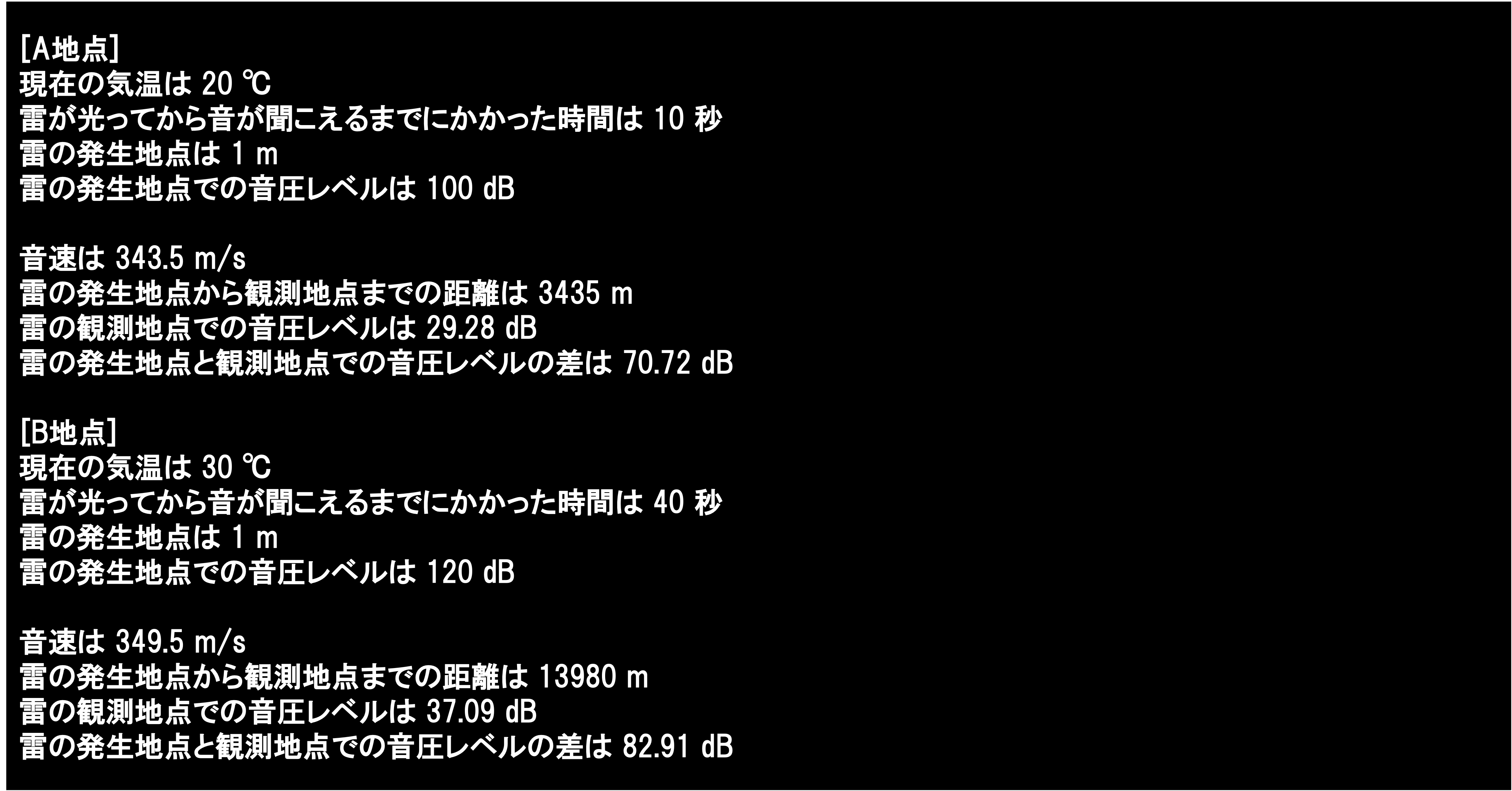

- 「音で雷までの距離を推測し,距離減衰を求めるプログラム」を作成せよ。

但し、下記の仕様を満たすこと。 - メンバ変数は非公開とし,以下の変数を含むこと。

- 気温T [℃]

- 音速v [m/s]

- 雷が光ってから音が聞こえるまでにかかった時間t [s]

- 雷の発生地点の距離d1 [m]

- 雷の観測地点の距離d2 [m]

- 雷の発生地点での音圧レベルL1 [dB]

- 雷の観測地点での音圧レベルL2 [dB]

- 雷の発生地点と観測地点での音圧レベル差 (距離減衰) Ld [dB]

- メンバ関数には,以下の関数を含むこと。

- 気温T,雷が光ってから音が聞こえるまでにかかった時間t ,雷の発生地点の距離d1 ,雷の発生地点での音圧レベルL1をセットおよび返す関数

- 音速v,雷の発生地点から観測地点までの距離d2,雷の観測地点での音圧レベルL2, 雷の発生地点から観測地点までの音圧レベル差Ldを計算および返す関数

- 気温T,雷が光ってから音が聞こえるまでにかかった時間t ,雷の発生地点の距離d1 ,雷の発生地点での音圧レベルL1のいずれかの数値の入力がなかった場合にも対応すること。

- コンストラクタを使用すること。

- クラスのオブジェクト(インスタンス)を複数個作成し、結果を表示すること。

- クラスの定義はヘッダファイルに記述し,クラスの実現部は別にすること。

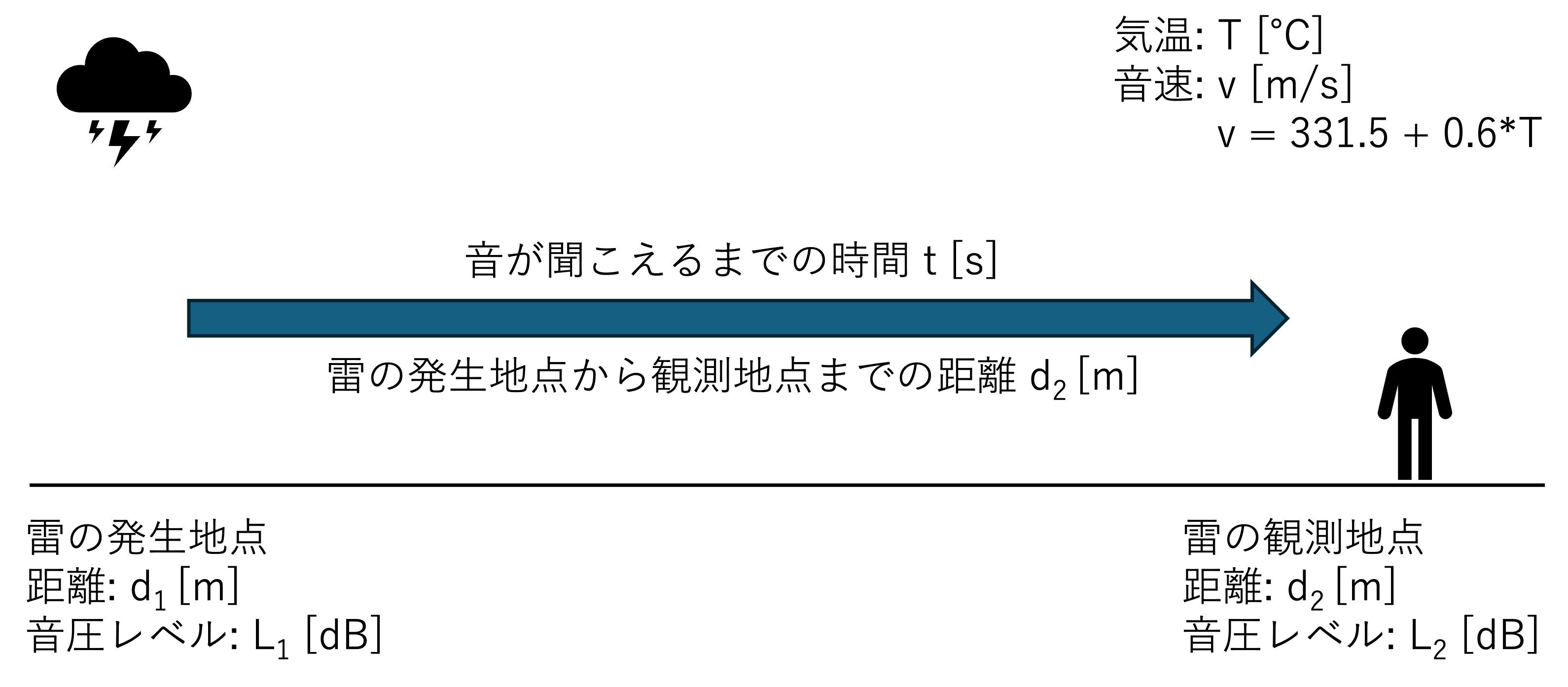

音速

与えられた気温における音速を計算し,距離の計算に用いる。音速v [m/s] の計算式は以下で与えられる。

$v = 331.5 + 0.6*T$

このとき,Tは温度 [℃] である。

距離減衰

雷を点音源 (十分に小さい音源) とみなした場合,雷の発生地点をd1 [m],雷の観測地点をd2 [m]とすると,雷の観測地点における音圧レベルL2 [dB]は,雷の発生地点での音圧レベルL1 を用いて以下の式で求められる。なお,式中のlogは常用対数であり,底は10であるため省略している。$L_2 = L_1 - 20*log \big(\frac{d_2}{d_1}\big)$

このように距離に比例して音の音圧レベルは低くなる。これを距離減衰と呼ぶ。

雷の発生地点における雷の音圧レベルL1 と,雷の観測地点での音圧レベルL2 の差であるLd は単純にそれらの減算によって求められる。

$L_d = L_1 - L_2$

例えば,d1 が1 m,d2 が3,000 m,L1 が90 dBであれば,雷の観測地点d2 における音圧レベルは

$L_2 = 90 - 20*log \big(\frac{3000}{1}\big)$ $= 20 \ dB$

であり,雷の発生地点における雷の音圧レベルL1と,雷の観測地点での音圧レベルL2の差Ldは以下のように求められる。

$L_d = 90 - 20 = 70\ dB$

なお,雷の発生地点の距離d1 を0とするとゼロ除算になり,正しく計算が行われないので注意すること。通常d1 は1 mとされることが多いことから,d1 の値を1に固定しても構わない。

実行例